-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

7月6日,长沙一网友发视频称,我宁愿相信是网页坏了,也不相信明天是54℃。视频显示,7月7日长沙市最高气温将达到54℃。

▲视频截图

该视频发出后不少网友打趣,这可能才是真实的温度。

想必很多小伙伴都有过这样的经历或疑惑:天气预报说今天最高温度30℃ ,可走在大街上的我怎么感觉有40℃?

▲AI生成

是感觉欺骗了我,还是……气象台报错了?

其实,要想弄清楚这个问题,我们得先明白:天气预报中的温度,以及“你感觉到的温度”,都是怎么来的。

气象部门的“温度”

先来说说天气预报的温度是怎么来的。

气象上所说的“温度”,指的是大自然状态下自由流动的空气温度。正常情况下,应该是受人为干扰越少越好,受自然环境中除气温外的其他因素的干扰越少越好。

那么,要如何尽量减少干扰呢?

为此,世界气象组织统一制定了标准,即气象部门的测温温度表要放置在百叶箱里,距地面1.5米高,而百叶箱要放在空旷的草坪上。

百叶箱,顾名思义,就是一个从头到脚一身白,还带有百叶窗的小箱子。白色不易吸热,投射到百叶箱上的阳光大多数会被反射,减少了阳光对箱内仪器的干扰。百叶箱箱壁上有两排百叶条,与水平面的夹角约为45°,呈“人”字形。这样的结构,使得百叶箱内具有很好的通风性能,也可以使箱内仪器免受风吹日晒雨淋之苦。

天气预报的温度是一种更“纯粹”的温度,是排除了各种干扰之后的自然状态下的空气温度。

你感受到的“温度”

接下来说说“你感受到的温度”,它的学名叫作体感温度。

体感温度重在“感”,即人体对冷热的感觉,不能简单地理解为人体皮肤的温度。

我们知道,外界的环境千差万别,人的感觉很难屏蔽外界的干扰。研究表明,在相同的气温条件下,人们会因湿度、风速、太阳辐射(或日射)、着装颜色甚至心情等的不同而产生不同的冷暖感受。

下面就简单分析下风速、日照和湿度等因素对体感温度的影响。

▲湿度、风速、日照等因素对体感温度的影响 图片来源:科普中国

如果在热天吹一吹风扇,会感觉很凉快。这就是风速对体感温度的影响,一定的风速会使身体散发出的热量都被吹离体表。即使温度较高,也会感觉比较干爽。所以,正常情况下,风速越大,体感温度越低。

在烈日下暴晒,与在树荫凉棚下乘凉,两者的体验简直是天壤之别。这就体现了光照对体感温度的影响。太阳直接照射到人身上会使人体温度升高,一般情况下,阴天与晴天,人的体感温度可以相差4℃-6℃,甚至更大。

当空气湿度较高时,汗液蒸发速度很慢,人就有一种黏糊糊的感觉,很不舒服。夏季经常会遇到的“桑拿天”就是“高温+高湿”的产物。由于我国南方湿度较大,所以同等气温条件下,身处南方常常会比身处北方感觉更热。

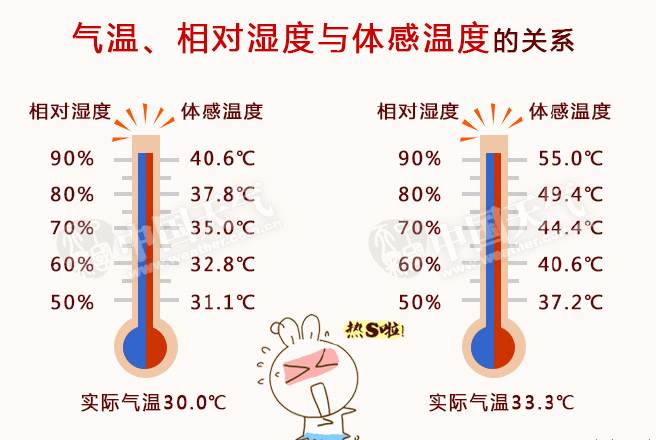

下图较好地反映了不同湿度对体感温度的影响。

▲图片来源:中国天气网

研究表明:在气温30℃的环境中,空气的相对湿度在40%-50%,平均风速在3米/秒以上时,人们就不会感到很热;然而在相同的温度条件下,相对湿度若增大到80%以上、风速很小时,人们就会产生闷热难熬的感觉,体弱者甚至会中暑。

天气预报里的温度是怎么来的

专家介绍,在气象预报中,各地气象台会选取一个有代表性的站点来预报该地气温。以北京为例,通常以南郊观象台百叶箱的气温为预报基础。即便是同一个城市,各个区域之间的温度也不尽相同,海淀、朝阳、顺义等不同区域在同一时间气温也有差别。

因此,北京市各区气象台的气温预报就选择本区域内有代表性的站点,同时遵照世界气象组织规定的“距离地面1.5米高处百叶箱内的空气温度”这一基本原则。

此外,除了太阳辐射、地面反射、不同下垫面等因素,影响一个地区温度变化的主要因素还包括温度平流、垂直运动和非绝热加热等。温度平流主要指的是冷空气可以使气温下降而暖空气使气温升高;垂直运动指局地有下沉运动时会增温,有上升运动时会降温;非绝热加热包括潜热释放、乱流传导等。

因此,气象部门在预报温度时,是需要考虑上述因素的综合影响来作出判断的。

天气预报分几步

天气预报的制作要经过一个复杂的过程。现代天气预报包括5个环节:气象观测、数据收集、综合分析、预报会商、预报产品发布。

气象观测:气象要素观测可分为地基观测、空基观测和天基观测三大类。

地基观测主要有:地面气象站、自动气象站(无人)、雷达、海洋站、船舶

空基探测主要有:探空气象、探空火箭、探空气球

天基探测主要有:静止卫星、极轨卫星

数据收集:主要分为资料同化和数值预报两大过程。

气象资料同化就是将收集的全球数据统一为数值模式可以识别和使用的数据。数值预报就是使用大气运动方程建立的数值模式,按时间顺序计算不同高度全球各处气象要素的值。数值模式涉及到大量微分方程,计算量巨大,一般使用超级计算机完成。

综合分析:计算机完成数值预报的结果输出以后,天气预报员通过分析天气图和国内外数值预报产品,研究各类型天气图表,结合气象卫星、雷达探测资料进行综合分析、判断后,作出未来不同时间段的具体天气预报。

预报会商:作出天气预报的最后一个关键步骤。在天气会商时,所有预报员充分发表自己的意见,主班预报员对预报意见进行汇总后,经过综合分析,然后对未来天气的发展变化作出最终的预报结论。

预报产品发布:天气预报结论作出后,制作成不同形式的预报产品,通过广播、电视、报纸、网站和微博、微信、客户端等新媒体发布。

如何用预报温度指导生活?

看湿度:湿度>70%时,预报温度+3~5℃就是你的体感温度。

防晒:晴天戴帽子或打伞,能有效调节体感温度。

预报温度是气象科学的“基石”,而体感温度是生活的“调味剂”。

下次看到天气预报时,不妨想想:今天的湿度和风速,会让我的体感温度有什么变化?科学应对天气,才能更舒适地享受每一天!

你经历过的最“离谱”的体感温度差是多少?

评论区分享你的故事吧!

来源:中国天气网、中国气象网、科普中国、潇湘晨报