-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

在2025年第二十七届中国北京国际科技产业博览会上,北京碳和新材未来科技有限公司(简称“碳和新材”)凭借在可降解材料领域的创新成果,应邀参展。此次展览不仅是企业展示技术实力与创新理念的窗口,也为其在行业内进一步拓展影响力提供了重要契机。

在合成生物学这一前沿领域,碳和新材创始人王超博士,兼具学者的深厚学识与实干家的果敢行动,始终秉持着“将论文写在大地上”的坚定信念。他从牛津大学取得博士学位后,怀揣着对科学的热爱与对未来的憧憬,毅然决然地舍弃了海外的优厚待遇,带领团队启程回国,致力于推动中国可降解材料技术的发展。

“真正的技术不应锁在论文里,而要造福千万家。”这句话,犹如一条明亮的主线,贯穿了王超博士的科研与创业生涯。北京大学化学与管理学双学位的深度淬炼,牛津大学化学博士的深造经历,让他既拥有科学家的严谨细致,又具备企业家的敏锐洞察力。而在跨国巨头担任高管的宝贵经验,更让他深切地意识到:“中国新材料产业必须全力摆脱受制于人的局面。”

王超博士回国之初,国内的可降解材料研究领域尚处于起步阶段,环境尚未成熟,挑战重重。然而,他却独具慧眼,从看似毫无价值的秸秆、农林废弃物中,看到了“点石成金”的无限可能。他带领团队一头扎进实验室,凭借基因编辑技术驯服微生物,让这些微小的生物化身神奇的“绿色工厂”。原本需要漫长百年才能降解的塑料,在他的技术革新下,摇身一变,成为短短三个月即可“尘归尘,土归土”的环保材料,为解决白色污染问题带来了新的曙光。

厂房和实验室

就这样,一支汇聚了中国科学院国家重点实验室精英、世界500强企业行业专家组成的“梦之队”成为了碳和新材最坚实的底气与后盾。在这个团队中,既有师从中国科学院院士严纯华的技术骨干,也有深耕欧洲合成生物学领域多年的实战派。

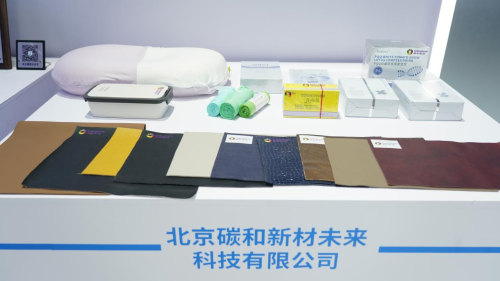

这群坚持的人们,在他们的字典里从不存在“不可能”这个词。面对国际同行信誓旦旦地断言“生物基 PBS 成本无法低于石化产品”时,他们却另辟蹊径,巧妙地利用秸秆变废为宝,成功将成本压至每吨8000元,甚至比传统塑料还要低,让国际同行刮目相看。当市场对γ-PGA聚谷氨酸的产业化心存疑虑、裹足不前时,他们又凭借不懈的努力与创新,让这项被誉为“可降解材料明珠”的技术,顺利走进面膜、农田、食品包装等多个领域,书写了一段“实验室到菜篮子”的传奇。

部分产品展示

“我们致力于使每一粒种子均被可降解的保水膜所包裹,确保每一份外卖均使用‘会消失’的环保盒。”在王超博士看来,科技的温度体现在其能够让普通大众真实感受到绿色生活的美好。碳和新材的产品版图上,既有助力国家 “双碳” 战略的万吨级PBS生产线,彰显着企业的社会责任与担当;也有守护百姓健康的ε-PL天然防腐剂,从细微处呵护着人们的生活。这些创新成果,正如同无声的春雨,悄然改变着农业、医疗、日化等诸多领域的生态规则,推动着行业朝着更加绿色、可持续的方向发展。

相信在未来,碳和新材凭借其卓越的技术、强大的团队以及坚定的信念,必将在可降解材料领域继续深耕细作,创造更多的辉煌成就,为推动中国乃至全球的绿色发展贡献更多的智慧与力量,在绿色材料的广阔天地中绽放更加耀眼的光芒。让我们共同期待,碳和新材在市场上掀起更强劲的绿色风暴,引领行业迈向新的高度。

免责声明:该文章系转载,所涉内容非本站(号)观点,不构成投资、消费建议,仅供读者参考。文字和图片均由第三方提供,一切法律责任由提供方负责。